「最近、肩が上がらなくなってきた…」「夜になると肩がズキズキ痛む…」そんな症状、ありませんか?

もしかするとそれ、五十肩かもしれません。

でも実は、五十肩には正式名称があるのをご存知ですか?

それが 「肩関節周囲炎(けんかんせつしゅういえん)」 です。

今回は、肩関節周囲炎(=五十肩)の原因・症状・治療法・セルフケア・予防法まで、わかりやすくまとめて解説します。

⸻

五十肩の正体「肩関節周囲炎」とは?

肩関節周囲炎は、肩関節の周囲にある筋肉・腱・靭帯・関節包などの組織に炎症が起こることで、**痛みや可動域制限(動かしにくさ)**が生じる疾患です。

中高年(40〜60代)に多く見られ、特に50歳前後に発症しやすいため、昔から「五十肩」と呼ばれるようになりました。

ただし、40代でもなる人は多く、「四十肩」とも呼ばれることもあります。

⸻

肩関節周囲炎の主な症状

肩関節周囲炎の症状は、大きく分けて3つの段階に分かれます。

① 炎症期(急性期)

• 肩の強い痛み

• 夜間痛(夜中にズキズキ痛む)

• 動かさなくても痛いことがある

② 拘縮期(こうしゅくき)

• 炎症は治まるが、肩が固まって動かしにくくなる

• 「腕が後ろに回らない」「上に挙がらない」

• 痛みはあるが、炎症期よりは軽い

③ 回復期

• 徐々に痛みが引いてくる

• 動かせる範囲が広がる

• しかし、放置すると完全に回復しないことも

⸻

なぜ肩関節周囲炎になるの?

原因ははっきりと解明されていない部分もありますが、主に以下のような要因が考えられています:

• 加齢による関節や腱の変性(劣化)

• 姿勢不良(猫背や巻き肩)

• デスクワークなどでの肩の使いすぎ・動かさなさすぎ

• 血行不良

• 糖尿病との関連(五十肩を併発しやすい)

⸻

放っておくとどうなる?

「そのうち治るだろう」と放置してしまう人も多い五十肩。

確かに自然に治るケースもありますが、半年〜2年ほどかかることもあります。

その間に肩の可動域がさらに狭くなり、関節が固まったまま元に戻らなくなるリスクも。

早期に適切な対処をすることが、回復を早めるカギとなります。

⸻

肩関節周囲炎の治療法

症状の段階によって治療方法が異なります。

以下のような対処法が一般的です。

🔹 急性期(炎症が強いとき)

• 安静(無理に動かさない)

• アイシング(冷却)

• 痛み止め(内服薬・湿布)

• 医療機関での注射や理学療法

🔹 拘縮期・回復期

• 温熱療法(温めて血行促進)

• 軽いストレッチ

• 可動域訓練

• 接骨院・整骨院での施術(手技療法・運動療法など)

※急性期に無理な運動を行うと、かえって悪化することもあるので注意!

⸻

接骨院・整骨院でできる五十肩ケア

五十肩は整骨院でも対応可能です。

以下のような施術を行います:

• 筋肉や関節周囲の緊張をゆるめる手技療法

• 肩の可動域を少しずつ広げる運動療法・リハビリ

• ハイボルト療法や超音波などの物理療法

• 自宅でできるストレッチや生活指導

柔道整復師が症状に応じた施術を行うので、医療機関との併用も可能です。

⸻

自宅でできるセルフケア・ストレッチ

回復期に入ったら、無理のない範囲で肩を動かすことが大切です。

簡単なストレッチ例(1日1〜2回)

• 壁伝いに手を登らせる運動(壁登り運動)

• お風呂上がりに腕を前後に軽く振るスイング運動

• タオル体操(背中で上下からタオルを持つ)

※痛みが強い場合は中止し、専門家に相談してください。

⸻

五十肩を予防するには?

予防には、日頃からの肩のケアが重要です。

• 同じ姿勢を長時間続けない

• 適度に肩を動かす(肩回し・ストレッチなど)

• 正しい姿勢を意識する

• 肩・背中・胸周りの筋力を維持する

• 冷え対策(クーラーの当たりすぎに注意)

⸻

まとめ:五十肩=肩関節周囲炎、放置せず早めの対処を!

「五十肩」は年齢のせいだけではありません。

姿勢や生活習慣が大きく関係しています。

もし、肩に違和感や痛みを感じたら、「そのうち治る」と軽視せず、早めに医療機関や接骨院に相談することが大切です。

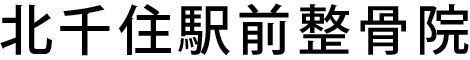

当院でも、肩関節周囲炎に対する施術やリハビリを行っています。

「これって五十肩かも?」と気になった方は、ぜひ一度ご相談ください。